Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est une condition du développement qui affecte les interactions sociales et la manière dont les personnes perçoivent leur environnement. Beaucoup de personnes autistes perçoivent le toucher de façon différente : certaines y sont très sensibles, tandis que d’autres y réagissent peu. Fait intéressant, les personnes atteintes de TSA présentent également plus souvent des problèmes de peau, comme l’eczéma ou des démangeaisons, mais les raisons de ce lien restent mal comprises.

L’équipe « Réseaux neuronaux du toucher affectif et social » animée par Amaury François en collaboration avec « Dynamique cellulaire des canaux calciques et nociception » animée par Emmanuel Bourinet ont exploré si des dysfonctionnements des neurones responsables de la détection du toucher pouvaient expliquer ces différences de sensibilité au toucher et les troubles cutanés observés dans l’autisme. Pour cela, ils ont utilisé un modèle de souris portant une mutation génétique associée à une forme d’autisme (le syndrome de Phelan-McDermid) et ont observé que les souris présentaient un comportement de grattage exacerbé en réponse à de légers contacts sur la peau, suggérant une hypersensibilité aux démangeaisons mécaniques.

Les auteurs ont découvert que certains neurones sensoriels cutanés impliqués dans la perception du toucher agréable (appelés C-LTMRs) fonctionnaient de manière anormale chez ces souris, les rendant moins sensibles à ce type de stimulation. Fait intéressant, en restaurant l’activité de ces neurones, soit par l’injection d’un neuropeptide mimant leur action, soit par une stimulation légère de la peau, comme des caresses, il est possible de diminuer significativement le comportement de grattage. Ces résultats suggèrent que les C-LTMRs jouent un rôle essentiel dans la régulation des démangeaisons, et que leur dysfonctionnement pourrait être impliqué dans les troubles cutanés fréquemment observés dans le TSA. Cette recherche permet donc de mieux comprendre le lien entre la sensibilité au toucher et les troubles cutanés dans le TSA, et ouvre la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques.

Cette étude vient d’être acceptée pour publication dans le journal Translational Psychiatry.

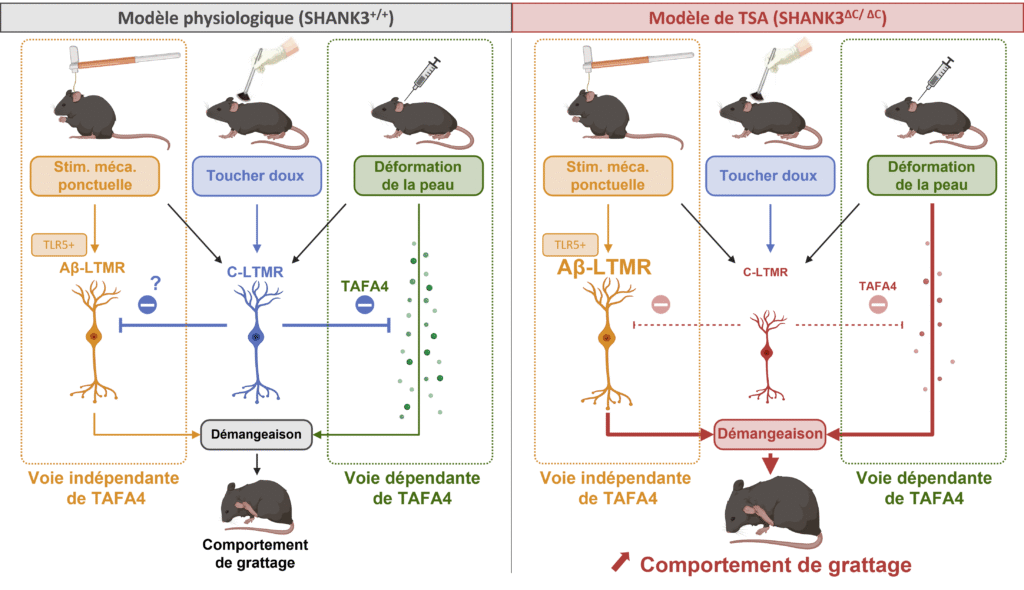

Schéma hypothétique de deux voies différentes impliquées dans le contrôle de la démangeaison et de la réponse de grattage chez les souris Shank3ΔC/ΔC. Nos expériences ont identifié deux voies distinctes pour le comportement de grattage en réponse à des stimuli tactiles : la stimulation mécanique ponctuelle (définie comme une pression mécanique directe et externe, mise en évidence en orange) et la déformation cutanée (caractérisée par une distorsion mécanique localisée, par exemple après une injection intradermique, mise en évidence en vert). La réponse à la stimulation mécanique ponctuelle est principalement médiée par les fibres A-LTMR exprimant TLR5 et est hypersensible chez les souris Shank3ΔC/ΔC, ce qui conduit à un phénotype d’alloknésie (réponses mécaniques excessives à la démangeaison). En revanche, la déformation cutanée induit le grattage, qui peut être atténué par le TAFA4 chez les souris Shank3ΔC/ΔC. Cependant, le TAFA4 ne réduit pas l’alloknésie, ce qui suggère que la réponse à la déformation cutanée dépend du TAFA4, tandis que la réponse mécanique à la démangeaison est indépendante du TAFA4. Les souris Shank3ΔC/ΔC, présentant un déficit de fonctionnalité des fibres C-LTMR, montrent une sensibilité accrue aux démangeaisons dans les deux cas. Une supplémentation en TAFA4 n’a permis de récupérer que la réponse spontanée de grattage à la déformation cutanée chez les souris Shank3ΔC/ΔC, mais pas leur hypersensibilité à l’alloknésie.