Histoire

/ Du Centre CNRS-INSERM de Pharmacologie-Endocrinologie à l’Institut de Génomique Fonctionnelle

En 1942, à Montpellier le service d’infectiologie du Pr Marcel Janbon traitait de nombreux cas de typhoïde dus à la consommation d’aliments contaminés. Les sulfamides commençaient à être utilisés contre la plupart des maladies infectieuses et Rhône Poulenc envoya le composé 2254 RP au Pr Janbon. Sur les 30 premiers malades traités, trois décédèrent d’hypoglycémie. Le Pr Janbon confia à Auguste Loubatières le soin d’analyser les effets du 2254 RP sur la glycémie. A. Loubatières montra, quelques années plus tard, que ces sulfamides stimulaient la libération d’insuline grâce à une série expériences très élégantes, et les sulfamides hypoglycémiants sont encore utilisés aujourd’hui pour traiter des millions de diabétiques de type II. Le CNRS construisit alors pour le Pr Loubatières un laboratoire situé au nord de l’Hôpital Lapeyronie, au milieu d’une garrigue, afin qu’il puisse y développer ses recherches. Malheureusement, A. Loubatières décéda brutalement en 1977, avant l’aménagement de son Institut. Le CNRS loua alors le bâtiment aux PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) qui y installèrent un centre de documentations.

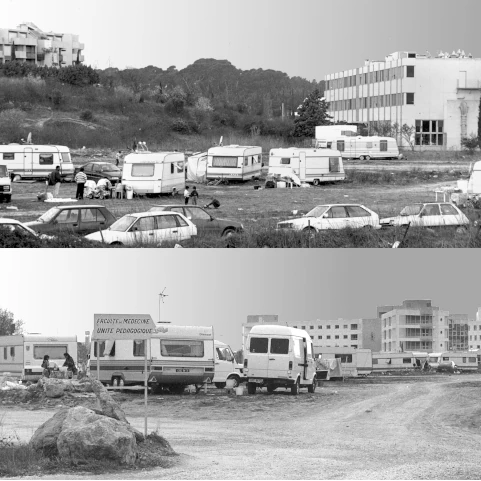

La Cour des comptes s’en émut et les directeurs du CNRS (Pierre Papon) et de l’Inserm (Philippe Laudat) contactèrent Serge Jard et Joël Bockaert, deux biologistes qui travaillaient au Collège de France ainsi que Bertrand Castro, un chimiste travaillant à Nancy, afin qu’ils créent un nouveau laboratoire dans ce bâtiment. Dominique Bataille et une petite quinzaine d’aventuriers acceptèrent alors de se lancer dans cette aventure. La bataille fut rude pour décrocher la double tutelle CNRS et Inserm, mais ces pionniers étaient convaincus qu’il ne fallait pas séparer la recherche fondamentale et la médecine. Le Centre CNRS-INSERM de Pharmacologie-Endocrinologie (CCIPE) vit le jour et fut officiellement inauguré en 1982.

/ Le CCIPE, catalyseur du développement du campus Arnaud de Villeneuve

La création de ce centre faisait partie d’une ambition décentralisatrice sans précédent et son implantation à Montpellier était en lien avec le formidable développement d’un petit laboratoire pharmaceutique, Clin-Midy, devenu en 1980 Sanofi. Les scientifiques du CCIPE étaient soutenus par Georges Frêche, maire de Montpellier, qui avait, lors de l’inauguration, annoncé que cette garrigue devait devenir un superbe campus et qu’on y construirait une nouvelle Faculté de Médecine. Ce fut chose faite en 2017… Au fil des années, Serge Jard et Joël Bockaert structurèrent les laboratoires du site au sein d’un Institut Fédératif de Recherche, l’IFR3. Le CCIPE se mua en Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) et Jacques Demaille créa l’Institut de Génétique Humaine (IGH) à proximité immédiate de l’IGF au sein du Campus Arnaud de Villeneuve qui est aujourd’hui un des plus actifs de France et a une renommée internationale forte.

/ Vers la création de l’Institut de Génomique Fonctionnelle

L’ambition des fondateurs du CCIPE et de l’IGF était de créer un centre pluridisciplinaire où se côtoient des physiologistes (Serge Jard, Dominique Bataille), un pharmacologue (Joël Bockaert), des chimistes des peptides (Bertrand Castro, Jean Martinez) et des chimistes structuralistes (André Padilla, Adrien Cavé). Plusieurs grands laboratoires de Montpellier seront par la suite créés par ces pionniers comme l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) et le Centre de Biologie structurale (CBS). Le projet scientifique principal était l’étude des interactions cellulaires (hormones, neurotransmetteurs, récepteurs, signalisation) en endocrinologie et neurobiologie.

Le premier directeur du CCIPE fut Serge Jard, spécialiste des hormones ocytocine et vasopressine. Bertrand Castro prit le relais de la direction mais la quitta rapidement pour rejoindre Sanofi. Joël Bockaert lui succéda en 1990. En 1992, le CCIPE fut scindé en plusieurs unités CNRS et INSERM. Mais en 2005, Joël Bockaert regroupa de nouveau ces unités en un seul laboratoire : l’Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) de Montpellier. Il en sera le directeur jusqu’en 2010. Jean-Philippe Pin assura ensuite la direction de l’IGF jusqu’en 2020 et Philippe Marin lui succéda le 1er Janvier 2021.

/ Un nouveau bâtiment pour l’IGF et des plateformes de génomique au service de tous

A la fin des années 90, Jacques Demaille, Joël Bockaert et beaucoup d’autres anticipaient que la Biologie changerait rapidement d’échelle, avec le passage à la biologie des « omiques » (génomique, protéomique, pharmacogénomique…) et à l’ère des « big data ». Il était important que Montpellier et sa région soient dans la course et se dotent d’instruments performants, sophistiqués et coûteux que sont des séquenceurs à haut débit, des robots pour faire des puces à ADN, des spectromètres de masse…

Joël Bockaert et ses équipes travailleront pendant dix ans à la construction d’un nouveau bâtiment (IGF-Sud) associé à l’ancien (IGF-Nord), récemment rénové, regroupant ces instruments de génomique au service de tous les laboratoires de Montpellier et d’ailleurs. L’IGF accueille aujourd’hui plus de 300 chercheurs, étudiants, ingénieurs et techniciens. Il développe un projet centré sur la génomique fonctionnelle des communications cellulaires physiologiques et pathologiques dans les domaines de la neurobiologie, l’endocrinologie, la cancérologie et la cardiologie.